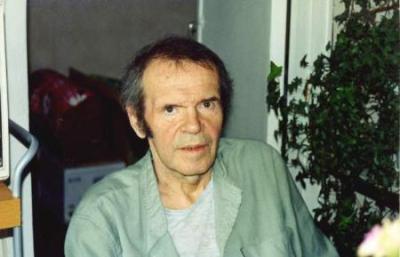

Философия воды Евгения Головина

Философия воды Евгения Головина

Евгений Головин и философская карта

Наследие Евгения Головина относительно невелико. Оно состоит из 5 книг эссе и лекций («Приближение к Снежной Королеве», «Веселая наука (протоколы совещаний)», «Серебряная рапсодия», «Мифомания», «Там»), поэтического сборника «Туманы черных лилий», книги с текстами песен «Сумрачный каприз», нескольких интервью, рецензий и предисловий к разным авторам, цикла переводов (Жан Рэ, Гуго Фридрих, Томас Оуэн, Ганс Эверс, Луи Шарпантье, Титус Буркхардт) и песен, написанных и исполненных самим Головиным. На первый взгляд, тексты представляют собой несколько обрывочные и разрозненные фрагменты, где блистательная эрудиция и тончайшая ирония соседствуют подчас с экстравагантными выводами, сбоем логических построений и необоснованными синкопами. Стиль Головина сознательно энигматичен и провокативен; каждое утверждение или цитата находятся в строгой оппозиции к тому, что представляет собой банальность. Высказывания Головина заведомо не согласуются с тем, что читатель (слушатель) готов услышать, с тем, что могло бы опознаваться как нечто пусть отдаленно понятное и известное и с чем-то резонирующее. Так говорят пророки и поэты, выстраивая неожиданный дискурс, сбивающийся на глоссолалию или абсурд, но постулируя его как новую и неожиданную меру, которая в дальнейшем будет освоена и сама выступит референцией для интерпретации и дешифровки других текстов. Значение, которое Евгений Головин сыграл в Московской школе Новой Метафизики (куда кроме него входили Ю. Мамлеев и Г. Джемаль), настолько велико, что требует обратить на его наследие особое повышенное внимание и попытаться структурировать те фрагменты, которые он нам оставил, в форме философской карты, намеченной им, но не доведенной (скорее всего, сознательно) до стадии законченного учения.

В каком-то смысле Головина можно сравнить с мастерами школ дзэн-буддизма, которые подчас оставляли после себя серию коанов, разрозненных рекомендаций, стихотворных обрывков, сакральных жестов и чудесных явлений, приводимых позднее в систему плеядами благоговейных и благодарных учеников. Так, собственно, систематизировал лекции и уроки Плотина неоплатоник Порфирий, составивший «Эннеады», тогда как сам Плотин предпочитал при жизни передавать свое учение только устно. Евгений Головин также предпочитал живой язык: беседы или лекции, в ходе которых создавалась уникальная экзистенциальная и психологическая ситуация, в которой все высказывания, намеки, ссылки и имена приобретали совершенно специфический смысл. И снова – эти ситуации, в которых Головин развертывал свой дискурс или строил искусно модерируемые диалоги, имели много общих черт с практиками дзэна, так как подчас незаметно переходили границы рациональных конструкций и провоцировали мгновенный «разрыв сознания», «короткое замыкание», во многом аналогичное сатори. В текстах Головина этот экзистенциальный и инициатический драматизм и специфическую зловещую экстатику выявить довольно не просто, и ключ к ним следует искать в живом опыте людей, которые Головина знали лично и непосредственно, принимали участие в его мистериях и были внутренне задеты его ни с чем не сравнимым метафизическим обаянием, граничащим с ужасом и восторгом одновременно. Ужас и восторг в нерасчленимом виде суть признаки сакрального, по Р. Отто. Поэтому говорить о сакральном измерении личности Головина вполне уместно.

И вместе с тем все в целом, и его тексты, лекции, статьи и комментарии, и свидетельства его радикальных коммуникативных практик, на определенной дистанции и при должном внимании вполне складываются в определенную философскую картину. Эту картину сам Головин предпочитал не раскрывать и не обозначать эксплицитно, более того, скорее всего тщательно скрывал, но ее контуры постепенно проступают все отчетливее, и мы можем предложить первую гипотетическую интерпретацию этой философии, что, впрочем, совершенно не исключает, что другие исследователи и философы предложат альтернативные варианты: фундаментальность фигуры Евгения Головина и значение его роли для наступления русского Бронзового века (который, впрочем, может и не сбыться) столь велики, что никто не может претендовать на исчерпание этой темы.

Платоник железного века

В основе философского мировоззрения Головина лежал неоплатонизм. Именно к нему в первую очередь имплицитно апеллировал Головин в любых текстах и любых ситуациях. Это было его внутренней системой координат, которую он блестяще и досконально усвоил, изучая как самих неоплатоников (от Плотина, Ямвлиха, Прокла и Дамаския до Марсилио Фичино и Агриппы Неттесгеймского), так и несметное количество работ, им посвященных. Но самое принципиальное состояло в том, что Головин не просто знал платонизм, а в том, что он полностью и глубинно принимал его как совершенно верную и абсолютно оперативную карту реальности. Неоплатонизм в его разных измерениях был не просто фактом прошлого или историко-философским периодом, он был истиной, верной для всех изданий времени – для прошлого, настоящего и будущего. Евгений Головин был полноценным и ортодоксальным неоплатоником в эллинской версии поздней Академии, оперировавшей с политеистической теологией и легко включавшей в свой контекст мифологические и религиозные мотивы иных традиций. Важно, что он не концентрировал свое внимание приоритетно на неоплатонических текстах и неоплатонических темах, то есть неоплатонизм не был для него объектом, предметом специфического изучения. Он ассимилировал неоплатонизм как руководящую истину своего бытия и в таком качестве был субъектом неоплатонизма, излучал неоплатонизм из самого себя, неоплатонически осознавал самого себя и окружающий мир. Этот мир для Головина состоял из эйдетических рядов, объединяющих любой предмет нижнего мира с его парадигматической сущностью, скрытой на той стороне.

«Истинное бытие возникает при вхождении небесного эйдоса в соответственную материю, при насыщении материи "семенными логосами" (logos spermaticos). Однако материальному субстрату от природы присущ эйдолон или скрытая субстанциональная форма, которая определяет "качество" или "энергийную душу" каждой вещи. Жизнь, в отличие от "истинного бытия", стихийный природный процесс, бесконечное и бесцельное "становление" без каких-либо закономерностей и дефиниций, ситуация змей кадуцеи до прикосновения небесного эйдоса (жезла Аполлона)», --

писал Головин.

Но пребывая в мире, построенном на альтернативных, анти-платонических претензиях, с нормативами, радикально от платонизма отличающимися, Головин ощущал себя «в центре ада». «Там где мы, там центр ада», эти слова принадлежат ему. Трагизм такого мира состоял в том, что находящиеся в нем вещи и управляемые вещами могущества подняли восстание против небесных архетипов, оборвали эйдетические ряды, завязав их в узел, выставили себя как автономные и самодостаточные, рационально-материальные объекты и законы. Подлинный мир, мир как он есть, таким образом был завален лже-миром, пропорции в котором были диаметрально перевернуты, выходы замурованы, а души схвачены жесткими лапами взбунтовавшейся материи. Лишь отдельные безумцы, пророки, романтики, визионеры и философы ценой своей жизни, души, разума изредка пробивали в этой толще спасительные отверстия, приоткрывающие горизонты неоплатонической действительности, где вещи и люди, пейзажи и мысли были связаны со спасительной стихией световой эйдетической жизни. Каждое такое отверстие для неоплатоника, заточенного в подземелье современного мира, было источником восторга и изумления.

Яснее всего сам Головин повествует об этом в программном и быть может самом эксплицитном тексте «Артюр Рембо и неоплатоническая традиция».

«Итак, чем дальше уходит "действительность" от небесного принципа или "единого", тем менее заметен на ней след истинного бытия. После гибели героических цивилизаций человеческие "события" -- только все более тускнеющие блики героического огня на развалинах древних храмов. Только страдание и боль удостоверяют нашу "реальность". "Истинное бытие отсутствует. Мы живем не в мире," -- сказал Рембо. Где же тогда? В разнузданных стихиях, в толпе, в группе. Мнимую устойчивость нашему существованию придают чисто условные иерархические порядки, произвольно выбранные системы измерений. Если смягчить безусловно отвергаемый христианством максимализм языческих неоплатоников и если учесть растворение христианства в иудео-христианстве, то катастрофу с "действительностью" можно отнести ко времени позднего средневековья. Началась, говоря языком гипотез "Парменида", жизнь "иного" при отсутствии "единого". Жрец, потеряв свою магическую силу, превратился в клерикала, герой-рыцарь, всем обязанный своей доблести и мужеству, превратился в дворянина, зависящего от своих предков и своего класса. Индивид стал распадаться на "сумму дискретных качеств", лишенные внутренней связи компоненты индивидуального микрокосма принялись объединяться в групповой и социальный макрокосм. Началась эпоха "новой философии", иронически воспетая Джоном Донном в конце шестнадцатого столетия:

"New Philosophy calls all in doubt..."

"Для новой философии сомнительно все. Элемент огня исчез. Солнце потеряно и земля, и никто теперь ... Не может сказать, где их искать.

... Кругом только обломки, связи разорваны ..."»

Эта картина реальности, пребывание в контексте восьмой гипотезы платоновского «Парменида», где единое потеряно и лишь повсюду беснуется предоставленное самому себе многое, были единственной данностью, с которой имел дело Головин. Он, как и неоплатоники, знал, что только первые 4 гипотезы, основанные на утверждении единого, соответствуют космосу как возможному и действительному. Но при этом он оказался в пространстве, где реализовались на практике вторые 4 гипотезы, которые, согласно Проклу, являются чистыми абстракциями и быть не могут. То есть «современность» для Головина была невозможным и недействительным миром, которого быть не могло и не должно, но который вопреки всему был. Быть настоящим миром он (по словам Рембо) не мог, а значит, был чем-то иным. Головин перечисляет то, что является его экзистенциальным врагом – «разнузданные стихии», «группа», «толпа».

Все эти отрицательные термины подсказывают ориентиры сопротивления. Стихии необходимо упорядочить. Это составляет герметическую программу философии Головина. Реорганизация стихий, работа с ними, их осмысление составляет важнейшую ее ось. В определенном смысле его философия есть философия стихий, реализуемая на практике через борьбу с их «разнузданностью».

Вторая оппозиция: группа – индивидуальность. Индивидуума Головин понимал особым образом. Для него это понятие означало не особь, не данность конкретного человека, но героическое задание построения особой вертикальной сущности, организуемой вокруг вертикали духа через сложную последовательность операций, направленных на закалку души, превращение ее в золото. Человек возникает как деталь группы. И как таковой он пребывает в социальном гипнозе с рождения до смерти. Считая себя единственным и неповторимым, человек не более, чем серийная деталь с нулевой степенью свободы. Индивидуум -- это прорыв к пробуждению, к обретению или построению Selbst, независимого от онтических ограничений «я». В одном эссе Головин противопоставляет два понятия «человек» и «люди».

«Человек и люди -- нечто совершенно различное. Это элементарная истина.

Между прирожденными "индивидами" и прирожденными "людьми" существует много персон, которые до конца дней своих не могут разрешить данной дилеммы. Кто они? Независимые и самостоятельные индивиды или частицы хаотической людской массы, время от времени объединяющейся вокруг очередного пророка, лидера, демагога? Ответить на этот вопрос действительно нелегко, поскольку мы вот уже четыре века живем в режиме нарастающего, всепоглощающего социума».

В своей лекции об алхимии Головин развил идею «свободного двойника». Человек как социальное явление не может быть свободен. Он целиком и полностью заточен цепями причинно-следственных связей. Он есть тот, кто не свободен и не может быть свободен по определению. У него есть только один способ освободиться: магически сконструировать, вырастить в своей душе «свободного двойника», по отношению к которому обычная личность будет лишь тенью и недоразумением.

Толпа есть группа или группы, организованные по принципу разнузданных стихий. «Разнузданные стихии» соответствуют извращенному объекту. Группы – закабаляющей псевдо-субъективности. Их наложение друг на друга дает концепт «толпы». В толпе падшая, оторванная от небесных могуществ природа сливается с выродившимся саморепрессирующим человечеством. Так мы имеем особую среду, своего рода онто-антропологический гибрид, представляющий собой матрицу «современного мира». Она находится на одном полюсе. На другом полюсе – «истинное бытие», построенное по прямо противоположным лекалам: в нем прозрачная природа сопряжена с царственным маго-героическим субъектом медиацией теургической воли и диалектикой созерцания. Толпа vs истинное бытие – таковы крайние пределы философской топики Евгения Головина. В понятие «толпы» вкладывается всё современное: наука, общество, промышленность, техника, время, пространство, города, культура, быт, история. Головин пишет:

«Человек превратился в механизм, и ничто механическое ему не чуждо. Но подобная центральность и всезащищенность имеет все же существенный недостаток: всякий механизм всецело зависит от источников энергии. Автомобили работают на бензине, человеческий фактор на — деньгах. Этот фактор функционирует по двоичной системе: работа — деньги. Люди, разумеется, пишут — книги и картины, влюбляются, путешествуют, вернее, думают, что они это делают. Человек новой эпохи — имитатор Творца, имитатор природы, создатель вторичной или, как сейчас говорят, «виртуальной» реальности, которую он воспринимает «виртуальной эмоциональностью». Он старается отгородиться от изменчивой, непредсказуемой, импульсивной жизни, моделируя эрзацы религии, метафизики, истории, любовного переживания, даже еды и алкоголя».

Такой диагноз, быть может, не нов и не оригинален, но что является новым и оригинальным в философии Головина, так это радикализм, с которым он настаивает на вполне конкретной, определенной и четко оформленной программе: программе волевой и героической реставрации «истинного бытия», понимаемого как мир открытых эйдетических сетей.

Термин «открытый» (в таких сочетаниях, например, как «открытая герметика») для Головина является программным. «Толпа» своим бытием, своим движением, своей вездесущестью целенаправленно и действенно закрывает мир. Человек сводится к механическим функциям и раз и навсегда зафиксированному самотождеству: он больше не может быть ни богом, ни демоном, ни зверем, ни сгустком звездного света, ни игрой великой жизни (ζωη); он просто человек, человек и ничего больше. Головин восстает против такого человека, отвергает его. То ничего, которое «ничего больше», насыщается зловещими энергиями, обретает онтологический и энергетический объем, зреет кровью ужаса, чтобы однажды взорваться поэзией или безумием и открыть человека – в любую сторону, прорвать его дно или проломить стропила крова. Открытый человек – это всегда нечто дополнительное к человеку.

«Человек не обязательно должен быть братом, товарищем или волком другому человеку, и вовсе не обязательно должен иметь с ним что-либо общее. И физически, и психологически человек способен чувствовать родство с тем или иным зверем, деревом, камнем, звездой, ассоциировать себя с объектами совершенно внечеловеческими и испытывать их магико-метафорическое влияние. Точно так же через человека могут проникать и в человеке пребывать сущности иной природы».

Выражение «через человека могут проникать и в человеке пребывать сущности иной природы» Головин понимал не метафорически, а экспериментально. Современность готова допустить подчас Бога (пусть как экспликативную гипотезу или каузальную фигуру), но категорически не рассматривает самой возможности бытия ангелов или демонов. В некоторых случаях о Боге можно услышать нечто с профессорской кафедры, но всерьез заговоривший о разумных и волевых сущностях нечеловеческого порядка, страшно рискует репутацией «нормального человека» и имеет серьезные шансы быть принудительно госпитализированным. Для Головина открытие человека «сущностям иной природы» не было метафорой; и если для этого был необходим психоделический опыт или крайняя интоксикация на грани или даже за гранью потери рассудка, а последствиями – «признание невменяемым», это его не останавливало. «Толпа» могла расценивать этот жест, как угодно. Для Головина человек был тем, что надлежало открыть.

Точно так же как философия Головина и ее практические операции были направлены на открытие человека, так же он относился и к природе. «Толпы» современности заточили природу в объект, сделали ее предметом для извлечения прибыли. Головин открывает иную природу: живую, действующую, говорящую. Он деликатно исследует «проблему восхода солнца», духовные свойства чеснока, зверобоя, калины или мака, свойства камней и металлов. Не останавливаясь перед эпатажем, он всерьез и со знанием дела рассуждает о магии вообще, и о «женской магии в частности», о «ведьмах и растениях», о «шутовской медицине». Все вместе это описывает, точнее намечает, поле «открытой природы», выпущенной из темницы утилитарного, возвращенной к золотым нитям, связывающим земное и небесное, металлическое и звездное, телесное и духовное.

«Истинное бытие» неоплатоника созидается через два взрыва одновременно: взрывается субъект и объект с тем, чтобы из них проявился новый мифо-герметический порядок -- «магический мир героев» (Чезаре делла Ривера).

Итак, в самых общих чертах мы получили остов философии Евгения Головина.

Срезы космоса

Неоплатоническая философия Головина никогда им самим не излагалась системно и отчетливо. Он всячески избегал концептуальных форм выражения своих взглядов, хотя классическую философию – от Платона и Аристотеля до Ницше, Кассирера, Ортеги-и-Гасета и Хайдеггера знал превосходно. Это имело свои глубокие причины. Они заключались в специфике понимания им философии. Однажды Рене Генон заметил, что единственной по-настоящему ценной формой философии в Европе с эпохи Средневековья была «философия огнем», то есть герметизм и алхимия. Только то, что является «философским» в том смысле, в каком «философским» является «философский камень», заслуживает этого названия. Евгений Головин мыслил приблизительно так же. Поэтому философия для Головина была в первую очередь и почти исключительно практикой. Отсюда вытекает и его безразличие к текстовому оформлению своих идей: они были для него осью жизни, силовыми линиями живого экзистирования в мире, а не набором отвлеченных схем. И тем не менее, его философская практика имела довольно строгую структуру, которую можно выявить из оставленных им фрагментов и эскизов, а также из личного опыта общения и обширной (нео)мифологии, которая сложилась вокруг него с 60-х годов ХХ века в узких кругах, примыкающих так или иначе к Московской школе Новой метафизики.

В чем заключалась сущность философской практики Евгения Головина? Ее можно описать как решение проблемы первых двух космических элементов: земли и воды. Головин однажды сказал: «Я работаю только с двумя стихиями -- с землей и водой». В этой фразе ключ к его творчеству и его фигуре.

В духе неоплатонического видения эйдетических рядов и учения об эманациях можно представить себе мир состоящим из совокупности горизонтальных сечений, уровней, слоев. Подробная номенклатура этих слоев от умозрительного (ноэтического) космоса к космосу чувственному (эстетическому), включая множество промежуточных уровней и пересечений у разных неоплатоников описана по-разному – в соответствии с их персональными системами, а часто и их конфессиональной принадлежностью (у христианских, исламских и иудейских неоплатоников эти уровни, естественно, описаны в соответствии с теологическими нормами этих религий). Но в целом эта структура типологически едина.

Сверху расположено апофатическое единое. Оно недоступно, непознаваемо и невыразимо, превосходит и бытие и знание. Ниже расположено чистое бытие, содержащее в себе прообразы всех вещей мира. Это чистое бытие представляет собой верхнее сечение вселенского ума (νους). Нижнее сечение ума относится к демиургу и называется поэтому «демиургическим» (τομή δεμιουργική). Здесь кончается умный космос и начинается мир феноменов, телесный космос. Этот телесный космос также структурирован иерархически: небесная материя, светила, звездный свет, вращающиеся циклы планет представляют собой верхнее сечение космоса. Планетарные сферы снисходят все ниже и ниже, вплоть до сферы Луны, выше которой располагается небо, ниже -- подлунная зона рождений/смертей (генезическая область непрерывных трансформаций). И наконец, в этой подлунной сфере есть четыре сечения, выстроенных по нисходящей – слой огня, слой воздуха, слой воды и слой земли.

Об элементах-стихиях Головин пишет:

«Каждый содержит три остальных в латентном состоянии, нельзя химически выделить «чистый» элемент. Имя указывает на доминацию того или иного элемента над тремя другими. Когда говорят «земное тело», имеют в виду следующее: в данной композиции огонь, воздух и вода обусловлены землей и действуют в режиме земли. Земное или физическое тело отличается тяжестью, инерцией, косностью, его развитие зависит от степени возможного контакта с телом субтильным, ибо душа или аутодзоон (ничем не спровоцированная жизнь, жизнь сама по себе) активизирует кровь и сердце».

Все слои пронизаны вертикальными нитями, которые являются каналами циркуляции умной жизни: они могут рассматриваться философски как траектории соединения вещей с их ноэтическими истоками, идеями, а могут и теологически (теургически, магически) как вертикальные иерархии богов, ангелов, демонов, героев и душ, посвящающих друг друга в мистерии возвышения (в этом случае неоплатоники говорят о «телетархии» -- вертикальной организации, где каждый высший элемент посвящает в мистерии низшие, открывая им путь к возвышению и высшим сечениям). На верхних уровнях Вселенной эти вертикальные нити (эйдетические ряды) прозрачны и очевидны. На низших – скрыты, проблематичны и кое-где оборваны. Дальше всего от мира идей -- слой земли, ниже которого располагается только чистая материя, не интеллигибельная и ничего в себе содержащая, которая не соединена никакими нитями ни с какими высшими регионами, кроме обратного указания на апофатическую природу невыразимого единого.

Такая структура является вечной и неизменной. Движение же она приобретает от времени, которое является строго вертикальным, течет сверху вниз (Прокл). Время проистекает из источника вечности (ноэтический космос), проходит через демиургическое сечение, где обретает действительность, вовлекает в циклическое движение небесные сферы и светила, опускается до сферы Луны, ниже которой обретает характер постоянных телесных метаморфоз и смены рождений и смертей, пока не упирается в плотную стихию земли, где и застывает. Время подобно водопаду, о котором говорится в Псалтыри: «Бездна призывает бездну в гласе водопадов Твоих» (Пс. 41, 8). In voce cataractorum. Бездна апофатического единого и бездна не интеллигибельной материи составляют два метафизических предела, между которыми и расположен темпоральный водопад (или несколько водопадов – как несколько потоков вертикального времени). «Глас» водопадов, vox, φωνή – это призыв движения к истокам водопада, против течения. Это смысл пророчества (про-рок – тот, кто про-рекает, старо-славянское «рцети», откуда «речь» означает «произносить нечто в полный голос»), но вместе с тем и рок, как нечто изреченное изначально (Глагол, Слово), и распространяющееся в силу космической предопределенности сверху вниз.

Задача неоплатоника двигаться по этой вертикальной пророческой реке времени в обратном направлении, а это значит -- к вечному верху. Головин неоднократно противопоставлял алхимию астрологии. Астрология изучает путь движения времени сверху вниз, то есть структуры рока, предопределяющего мироздание сверху вниз. Алхимия движется в прямо противоположном направлении – от подземных глубин, где зреют семена металлов, посеянных звездным светом (метафора человеческих душ – что мы находим уже в «Государстве» Платона), к небесным сферам и выше, сквозь демиургическое сечение – к мирам чистых идей, к бессмертию и вечности, к воспоминаниям об изначальной божественной природе, спустившейся в ад души. Поэтому алхимия идет против рока и против звездных законов – к высшей надмирной свободе. И поэтому она является «делом одиноких мужчин», героев, как любил цитировать Головин слова Г. Башляра.

Земной абсолют

Каждый срез космоса это целый мир. Чем выше этот срез, тем больше он включает в себя (в первую очередь те сферы, которые находятся под ним) и тем ближе он к ноэтическому космосу идей. Самый нижний слой, слой где время застывает и обращается в камень, это мир стихии земли, земляной мир. Именно этот мир дан нам как внешняя телесная оболочка. И более того, когда стихия земли становится доминирующей, эта телесная оболочка начинает претендовать на самодостаточность, полностью поглощает собой все остальные стихии и более высокие уровни бытия. В мире земли всё есть только телесная оболочка – и в пределе телесная оболочка без содержания.

Стихия земля это очень серьезная реальность. Она представляет собой полное застывание жизненной силы Вселенной, предельную стадию коагуляции, оледенение духа, петрификацию движений и ритмов. Но этот мир земли имеет свою философию, свою культуру, свое общество, свое человечество, свою ценностную систему, свою науку и даже своего «бога», земного «бога», «князя мира сего», «земного мира». В основе философии земли – материальность, возведенная в идею (материализм, прагматизм, утилитаризм, технократия). Культура земли – «забота о себе», абсолютизация стратегий выживания, культивация тела и телесных предметов, культура производства. Общество земли – демократический эгалитаризм или механический тоталитаризм, общество одиноких толп. Земное человечество – это антропологический ландшафт, из которого старательно удалены горы, ведущие к небу, и засыпаны норы, ведущие в глубину. Ценности земли –ценности сохранения, миролюбия и зверской жестокости ко всему неземному, дифференцированному, индивидуализированному. Наука земли – наука гравитации, в ней преобладает тяжесть, масса, энтропия, бессмысленное столкновение слепых сил. Понято и то, кем является «бог» земли, ее господин, главный бенефициар и распорядитель такого порядка вещей. Одним словом, это тот мир, в котором мы с вами живем и который пытается убедить нас в том, что он является единственно возможным и никакого иного просто не может быть.

Евгений Головин так не считал. Мир земли – это только один из слоев «истинного бытия», это его последняя периферия, где все пропорции опрокинуты, а вещи перевернуты с ног на голову. Головин распознает современность как патологическое окаменение настоящей реальности, как судорогу последних времен, как последний аккорд ниспадения вертикального времени и кратковременный эфемерный триумф рока. Но эфемерность этой последней агонии космоса не отменяет ее ужаса. Земля чрезвычайно агрессивна и в любой момент готова атаковать того, кто бросит ей вызов или даже просто усомнится в ее безальтернативной абсолютности. Головин так говорит об этом в словах одной из песен:

«Земле нужен только повод.

Смотри среди этих колонн

лежит электрический провод,

невинный как эмбрион.

Но стоит тебе улыбнуться

или напудрить нос,

он вдруг упруго сожмется

и прыгнет как бешеный пес».

Тот, кто признает мир земли лишь срезом, должен быть готов дорого за это поплатиться. Он становится на путь страшной изнуряющей борьбы с неопределенным концом. Земля в каком-то смысле абсолютна. Она вбирает в себя все – мысль, чувство, тело, свободу, душу, дух. Ее пары подменяют любой взгляд – куда бы он ни был направлен, мы увидим только внутреннюю поверхность земли, твердь, гранит земных небес. Формула земли – что снизу, то и сверху. Пока действует ее закон, любое помышление остается земляным; любое действие льнет к низинам; любое высказывание тяжелеет и каменеет, едва покинув уста. У земли есть свой абсолют – земной абсолют.

Головин любил цитировать стихотворение Готфрида Бенна:

«Alles ist Ufer. Ewig ruft das Meer».

«Все – это только берег. Вечно зовет море».

Все – это земля. Но… Но есть зов, звучащий с той стороны. Из-за последнего края земли. Это голос воды.

В своей лекции «Дионис-2» Головин так говорил об этом:

«Мы все живем на земле (надо сказать, что, естественно, каждый из четырех элементов несет в себе три других элемента), или в том мире, в котором главный элемент — это земля, которая под своей, так сказать, доминацией содержит воду, воздух и огонь. И поэтому в нашей ситуации, в нашем телесном и материальном воплощении, для нас вода, воздух и огонь являются неглавными элементами, что, собственно говоря, и обеспечивает наш взаимный контакт и то, что наше (людское) восприятие, в известном смысле, совпадает. Но представим себе другой космос (ступенькой выше, ниже — это не важно), космос воды, где земля, материки, все земное является просто, условно говоря, плавучими островами. Давайте представим себе одного великого философа-стоика по имени Посидоний и его космологию. Посидоний писал, что мы живем в океане и что воздуха здесь нет, есть разреженная вода — вода просто более субтильная. А все, что мы принимаем за материки и за острова и все прочее, есть просто плавучие острова. Этот его чисто космографический вывод приводит к очень и очень многим последствиям, и вот каким.

Вся наша жизнь и вся наша этика и эстетика основаны на том, что мы живем на твердой земле. Это настолько въелось в нашу кровь, что никакая новая астрономическая картина мира ничего с этим не сделает».

Опыт воды

Евгений Головин был философом воды. Вся его теория и практика построена на фундаментальном переходе от земли к воде, от нижнего среза космоса к тому, что находится непосредственно над ним. Цель этой философии сделать шаг от плотного -- к жидкому, от суши -- к морю, от земной массы -- к океанической стихии. Зов Головина – это зов моря. Морю, мореплаванию, кораблям, океанам, рекам, а также их непременным героям – капитанам, утопленникам, морским звездам, спрутам и наядам посвящены бесчисленные эссе, стихотворения, лекции и песни Головина. Среди тех авторов и сюжетов, которые он переводил, также явно выделяется все, связанное с водой. Это не случайно – в этом ось его философской программы. Лейтмотивом этой программы может служить «Пьяный корабль» Рембо, переведенный Головиным и осмысляемый им в течение всей жизни. Это сочетание слов «пьяный» и «корабль» были полны для Головина бездонного смысла, это была молитва его герметической сотериологии, коан, дающий мгновенное сатори, путь, цель и субъект, идущий по пути к неведомой и невозможной цели.

Опьянение –это растворение земли. Это магический инструмент, позволяющий на миг освободиться от ее невыносимой тяжести, от ее материальных законов, от ее сковывающей рациональности. Вино – это шанс и врата в безумие. Однако большинство людей, достигнув этой критической зоны земли, немедленно рушатся вниз, соскальзывают в темные страсти, телесную тяжесть, в отупение и ступор, в мрачные механизмы животных импульсов и вегетативных расстройств. Земля настигает их и карает слабоумием, своим излюбленным приемом – черта, по которой узнаются ее рабы. Мало кто доходит до устья реки опьянения. И еще меньшее число способно выйти в открытое море. Здесь начинается великое искусство пьянства, магический алкоголизм, инициатическая дипсомания. Это ворота в мир воды. Тот, кто пересекает эти ворота, оказывается в стихии безумия. По крайней мере, на этом настаивает режим земли, ее преданные слуги и сам завистливый «бог», тщательно следящий за тем, чтобы узники плоти не ускользнули бы от своего хозяина.

Вода – это второй онтологический срез снизу. Совсем скромно, с учетом полной неоплатонической картины Вселенной, но недоступно и невозможно, если учесть почти бесконечные возможности гравитационной суггестии. От хватки земли еще никто никогда не уходил. Или почти никто и почти никогда. Обычно возвышенные души, несущие в себе достаточно благородных субстанций (золота и серебра) останавливаются выше – в космических срезах, где низшие стихии подчинены высшим, или даже в небесных сферах. В область предельной гравитации спускаются, как правило, самые ничтожные, грубые, неблагородные, грязные и жалкие душонки, несущиеся к чистой материи, чтобы в ней сгинуть, и не испытывающие никакого дискомфорта в современности. Их земля и ее режим вполне устраивает, так что поводов для беспокойства и сомнений нет. Но что делать в том случае, если в плен земляного космоса попадает высокая золотая душа тонкой пробы и изысканной конструкции, полная жизни и стремления в небо? Вот это настоящая проблема. Ее цель одна – уплыть, стать кораблем, отчалить от берега, перерубить канаты, а дальше… будь что будет.

Море это первый шаг к «истинному бытию». Совершая критический переход, мы не просто меняем состояния, мы меняем миры, с их законами, их установками, их обитателями, их ценностями, их богами. В стихии воды плотное становится жидким, тело может менять формы, постоянство структуры приходит в динамическую череду метаморфоз. Жители этого мира полупрозрачны, подвижны, нестабильны. Это водные люди и водные звери, наяды и рыбы, кораллы и актинии. Водная фауна, акватическая антропология.

«В сумасшедшей медлительной тени

ламинарии выглядят круто.

Розоватые иглы актиний

убивают агрессию спрута».

В мире воды есть свой «бог». «Бог» воды. Повелитель моря. «Бог безумия». Книгу, посвященную тематике безумия и составленную из своих переводов и других фрагментов, Головин называет «Безумие и его бог».

Безумие – спасение. Но оно кажется хаосом и ночью только с позиции земли. У земли есть свой день, или вернее то, что земля называет «днем». Пока мы не выйдем за пределы земли, мы не узнаем, что находится за ее пределами и как это называется. Головин любил говорить: «Тот, кто идет против дня, не должен бояться ночи». Но дело в том, что ночь для режима земли, еще далеко не есть ночь в полном смысле этого слова. Безумие для земли – не есть настоящее безумие. Это просто иной тип разума, мышление воды. И если сделать решительный шаг, то, умерев для земли, мы родимся в ином пространстве – там будет другой смысл у ночи и дня, другая форма ума и безумия.

Это иная философия, которую интуитивно понимают поэты, влюбленные и пьяницы – философия легкости, тонкости, окрыленности, стремительного броска, невиданной для стихии земли свободы. Только в мире воды человеческое «я» становится капитаном (если не превращается в утопленника), тело -- кораблем, а природа начинает дышать ранней весной Боттичелли. Это открытый мир, недоступный толпе.

Головин настаивает именно на этом принципиальном моменте: неоплатонический космос, герметизм, алхимию и магию мы сможем понять только тогда, когда сумеем открыть мир, ускользнуть от земли, потерять почву под ногами. Это он отчетливо провозглашает в программной песне, которую неоднократно переделывал -- «Учитесь плавать!».

«Когда идете вперед, все время боитесь удара.

В ночной тишине все время боитесь кошмара.

И ваша нога должна чувствовать твердую почву.

И женщины вас отравляют бациллами ночи (…)

Учитесь плавать,

Учитесь плавать,

Учитесь водку пить из горла,

И рано-рано

из Мопассана

Читайте только рассказ «Орля».

И перед вами

Как злая прихоть

Взорвется знаний трухлявый гриб.

Учитесь плавать,

Учитесь прыгать

На перламутре летучих рыб.

Учитесь плавать,

Учитесь плавать

Не только всюду, но и везде…

Вода смывает

Земную копоть,

И звезды только видны в воде».

Бытие в режиме воды представляет собой радикальный опыт, который не передаваем обычными средствами коммуникации. Это, прежде всего, следствие того, что обычные средства коммуникации в современном мире являются земляными средствами коммуникации, приспособленными для передачи земляных смыслов, жестов, сообщений. И оперируют они земляными множествами. При переходе к воде, к стихии открытого плавания постепенно обнаруживаются иные множества и иные смыслы. Это все еще подлунный мир, генезическое поле рождений/смертей, но вся его структура радикально легче: здесь водная земля, водная вода, водный воздух и водный огонь. Хотя эти стихии еще далеко не небесные и тем более не ноэтические, присутствие высших элементов начинает чувствоваться гораздо более пронзительно, нежели в мире земных скорлуп. В мире воды тела уже несколько больше, чем просто тела. Люди – несколько больше, чем люди. Таковы же и звери, и звезды, и росы, и камни, и зори, и трупы, и кровь. И даже боги несколько больше, чем «бог» (по крайней мере «бог» земли).

Могут спросить: и что же, Евгений Головин не продвинулся в своем внутреннем делании, в реализации своей неоплатонической программы дальше самого первого, начального уровня? На этот вопрос нет ответа. Более того, он не имеет никакого смысла до тех пор, пока задающий его не предъявит неопровержимые доказательства того, что он по-настоящему понял, о чем велась речь ранее. Сделать даже один шаг против рока, подняться против течения водопада времени хотя бы на расстояние вытянутой руки, это столь проблематично, столь невероятно трудно, столь мучительно, что даже от одного такого намерения кружится голова и захватывает дух. Для этого надо быть очень сильным, нечеловечески сильным, безумно сильным человеком. И, чем скромнее определял Головин масштабы своего духовного труда, тем яснее становилась общая структура его платонического мира, тем отчетливее проступали составляющие его ткань онтологические дистанции. Любой разговор о режиме воздуха, то есть о практике полета и тем более о режиме огня (то есть об экзистенции существ разряда саламандры) приобретет даже самое отдаленное значение лишь после того, как мы, вслед за Евгением Головиным, отправимся в открытое море Меркурия философов. Но никак не раньше этого. Что же говорить о выходе к сфере Луны и ее ценностям, ее лунному человечеству, ее «богам» и ее соцветиям… Все это останется чистой бессмыслицей, так как в мире земли этих «тел» и таких «явлений» просто не существует. Это философский делирий, белая горячка или эхолалия сновидца, смотрящего сны наяву.

Опыт воды, вступление под юрисдикцию философии воды – тот порог, за которым рассуждения об остальных стихиях и более высоких срезах даже отдаленно приобретут подобие смысла. Тем, кто прошел это, на практике проник в сферы безумия, оказался «схваченным» его тревожным «богом», дальнейший прогресс Евгения Головина может быть по-настоящему интересен. Что лежит там? По ту сторону океана? – Предлагаю ответить хорошо темперированным молчанием…

Личная алхимия и «открытая герметика»

Предыдущие пояснения философской позиции Евгения Головина позволят лучше понять спектр его интересов. В частности, его глубинную и преданную любовь к герметизму и алхимии.

Соотношение герметизма и неоплатонизма -- отдельная тема. Часто эти два направления рассматриваются совместно. В Италии эпохи Возрождения школа Марсилио Фичино уделяла равное внимание текстам Платона и Плотина, с одной стороны, и Гермеса Трисмегиста -- с другой. Так продолжалось и в последующие эпохи – вплоть до «розенкрейцеровского Просвещения» (Ф. Йейтс), германского романтизма и (косвенно) немецкой идеалистической философии (Шеллинг, Гегель и т.д.). Головин не проводил строгого различия между этими течениями, продолжая традиции тех авторов, за которыми он следовал.

В алхимии есть две стороны: нооцентрическая метафизика «Поймандра», приблизительно отражающая эллинизированный египетский спиритуализм и развернутые космологические теории, сопряженные с исследованием пластов космических феноменов материального толка. Обе стороны тесно взаимосвязаны, и космологические и стихийные ряды служат имплицитными аллюзиями и метафорами высших, небесных и чисто духовным измерений. Алхимик ван Гельмонт, предложивший использование термина «газ» (от голландского произношения греческого слова «хаос»), так определял задачу алхимии: «Мы должны сделать тело духом, а дух – телом». В «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста континуальность «верха» и «низа» мироздания запечатлена в формуле: «Что сверху, то и снизу». Материальные элементы, металлы, минералы, жидкости, газы, а также другие различные вещества и состояния (например, огонь) берутся в алхимии как «иконические» сгустки небесных влияний и высших чисто духовных состояний. Разбирая область эмпирики, изучая свойства тел и смесей, состояний и трансформаций вещества, алхимик по спирали поднимается к тому среднему пространству, где осуществляется принципиальная демиургия и куда, со своей стоны, нисходит воронка эманаций. Эта область медиации расположена между землей и небом, в мире, напоминающем mundus imaginalis Ибн Араби или философии Ишрака. Показательно, что в Средневековье тексты шиитского эзотерика Ибн Джабира (Geber) получили столь широкое распространение и авторитет, что приобрели статус «пророчества», сопоставимого с высказываниями самого Гермеса Трисмегиста.

Двойная метафорика составляет основу алхимического языка и алхимических практик: материальный предмет сублимируется до символа (вещь символизирует идею), а небесные и духовные энергии нисходят к этому символу, чтобы наделить его особым высшим бытием (идея вселяется в символ). Отсюда рождается «веселая наука», gaia scientia как называли алхимию в Средневековье с ее особым ни с чем несравнимым языком. Каждый термин – сера, ртуть, огонь, вода, соль, известь, солнце, луна, железо, золото сосредотачивал в себе целый узел полисемии, обозначая и соответствующую материальную субстанцию, и ту идею, которая она символизировала, и нечто промежуточное – медиацию между одним и другим, то есть некую вещь, принадлежащую «среднему миру», субтильный дубль предмета, синтематическое тело, двойника из плоскости «активного воображения». Точно также духовные понятия – душа, дух, король, человек, брак, женщина, бог, миф, интеллект и т.д., относящиеся к миру идей, могли означать как сами себя, так и соответствующие им серии предметов, находившихся в зоне их влияния на обратном конце эйдетических рядов, например, ведущих от Аполлона к солнцу, от солнца -- к петуху, от петуха -- к гелиотропу (подсолнуху), от гелиотропа -- к маслу. И более того, между идеей и предметом снова располагался медиационный срез, где идеи становились чувственно воспринимаемыми, но еще не приобретшими той плотности, которой отличается телесный мир стихий.

Далее, сложность алхимического языка дополнялась еще и тем, что на каждом из этих уровней существовали семантические поля синонимов и атрибутов, многомерных риторических способов обозначения одного предмета или одной идеи, через другие сходные, близкие или, напротив, противоположные (здесь можно вспомнить широкий спектр риторических фигур от метонимии и синекдохи до антифразы и иронии). Таким образом, каждый термин представлял собой полюс гибкого круга терминов спутников – и это повторялось сразу на трех уровнях – духовном, промежуточном (область имажиналя, если использовать термин А. Корбена) и материальном. Это предельно усложняло и без того чрезвычайно сложную семантическую игру синтематики и диалектики символов, порождая уникальную топику герметической философии, работа в которой доставляла алхимикам огромное наслаждение, но и требовала колоссального труда. При этом сами герметисты предпочитали только усугублять неопределенность и двусмысленность (точнее, трехсмысленность) своей «великой игры, приглашая постигать темное еще более темным (obscurum per obscurius, ignotum per ignotius).

Головин с юности полностью включился в этот процесс великой философской игры, который он сам называл «открытой герметикой». Открытость для Головина была важнейшим свойством всего того, что он считал ценным и заслуживающим внимания. И сам факт, что он обращал на это внимание, используя термин «открытый» (в данном случае применительно к герметизму), был своего рода «откровением» -- «приоткрыванием» того, чем на самом деле является герметизм как таковой. Алхимия есть философия открытия мира его внутренним горизонтам и духовным корням, ведущим в небо. Она отрывает человека от группы («наука одиноких мужчин») и сталкивает его с бездной Selbst. И предметы физического мира, которые алхимик постоянно перебирает, разъединяет, соединяет заново, переводит из одного в другого, убивает и воскрешает, также отрываются от своей темной массивности и возводятся к их изначальной родине, к полю их небесных смыслов. В этом делании субъект и объект, пребывающие в стадии открывания, сублимации и возгонки, обмениваются своими свойствами, отражаются друг в друге, проявляя различные этажи и слои космоса, в обычном состоянии невидимые, скрытые телесными массами и структурами профанной рациональности.

И снова мы приходим к режиму воды. Алхимическое делание, получение философского камня, стяжание магистерия начинается с первичной фундаментальной операции – конверсии земли в воду. Это и есть практика открытой герметики, ее первый, но решающий этап. Мир воды – это внешняя периферия мира воображения. Если мы смотрим в сторону мира земли, то остаемся узниками масс, рабами группы, механическими деталями слепой слабоумной толпы. Если мы переключаем режим и начинаем смотреть в другую сторону, то оказываемся на дне философского океана, перед нашим взором открываются подводные пейзажи и их обитатели, так убедительно описанные Головиным (песни «В подводных лесах», «Утопленник», эссе «20 000 лье под водой», «Анадиомена. Женская субстанция в герметике», «Ло», «Медуза Cianea Floris» и т.д.). Мир воды, таким образом, открывается как начало поля медиации, где тело уже стало чуть-чуть духом, а дух, со своей стороны, сделал важный шаг в сторону тела. Поэтому философия воды у Головина закономерно приобрела характер алхимического делания, а конкретно, поиска универсального растворителя или радикальной влаги, способных вскрыть плотную оболочку тел и освободить заточенную в них эссенцию – пусть в начале в ее самом грубом, водном (то есть все же достаточно плотном) мире. Сохраварди говорил по этому поводу, что реальность сновидения, особенно когда она освобождается от гнета земных вещей, это настоящая реальность, более реальная, чем сама реальность, и поэтому заслуживает самого серьезного внимания, отношения и изучения. Mundus imaginalis стоит не на земле, но на воде, в этом его секрет. И поэтому он часто описывается как остров, путешествие к которому идет по морю. Это море сновидений, первый шаг алхимического делания.

Nigredo

Стадии великого делания (Opus Magnum) проходятся последовательно – nigredo, albedo, rubedo; работа в черном, работа в белом, работа в красном. Та фаза, в которой происходит растворение, называется «работой в черном» и описывается в мрачных тонах как «спуск в ад», «гниение», «смерть», «ворон» и т.д. Универсальный растворитель, Vitriol, серная кислота философов, устойчиво связывается алхимиками с путешествием вглубь земли – Visitabis Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem. Чтобы выйти за горизонт земляного мира, необходимо познать его тайную сущность, его центр. Это мрачный опыт. Отсюда традиционно темные тона, образы и символы, в которых описывается nigredo.

Евгений Головин верен традиции, и его внимание привлекали те аспекты, которые связаны с дескрипцией инфернальных миров. Зловещие образы, сюжеты и мотивы наполняют как его стихотворения и песни, так и философские эссе, рецензии и переводы. В литературе это проявляется в приоритетном интересе Головина к творчеству проклятых поэтов (Рембо, Бодлер, Малларме, Бенн, Георге, Тракль, Гейм и т.д.) и к жанру черной фантастики (Г. Майринк, Х. Лавкрафт, Ж. Рэ, К. Синьоль и т.д.). Чтобы правильно оценить место инфернальных тем в его творчестве, следует поместить их в общий контекст его герметической философии.

Любое мистическое восхождение, пробуждение и инициация начинаются с момента «спуска в ад», проведения «сезона в аду» (А. Рембо). То, что не умирает, не воскресает. То, что не страдает, не торжествует. Тот, кто не спускается, не поднимается. Эти формулы являются стартовыми принципами любой духовной философии. Чтобы новый человек родился, а новый мир был построен, должен умереть ветхий человек, а старый мир – исчезнуть. Отсюда деструктивная фаза – nigredo. Без этой стадии невозможно продвижение дальше. Если же кто-то захочет миновать эту стадию, испугавшись таящегося в ней ужаса и риска, тот будет иметь дело с конвенциями, с условностями, и, в конце концов, философскими фикциями. «Гниение -- это то, что впервые делает монету ценной», -- любил цитировать Головин Гёте.

Следует несколько пояснить, что значит «спуск в ад» в структуре алхимического делания. Это не изменение состояния в низшую сторону, не распад и разложение, но осознание того, что земляной мир, в котором мы находимся, сам по себе есть не что иное, как ад, как низшая точка изгнания, как предел мира, как гроб. Это подобно истории с Буддой, который вначале не знал о страдании, составляющем сущность мира. Но в определенный момент оно ему открылось во всем его объеме. И в поисках преодоления страдания ему пришлось преодолеть весь мир, распознать его «пустотную» сущность (шуньята) и выйти за его пределы. Будда не спустился в ад, он увидел, что мир, в котором он пребывал и ранее, ничего не замечая, и является адом. И тот им на самом деле стал. Когда это произошло, Будда измерил масштаб трагедии, и он оказался внушительным. До такой степени, что спасение оказалось возможным только за его пределами, в сфере нирваны.

В Великом Делании это проецируется на первую стадию nigredo. Алхимик спускается в мрак, постигая, что то, что всем кажется светом, и есть мрак, что бодрствование является настоящим ночным кошмаром, а законы рассудка едва прикрывают собой растекающийся хаос безумия. Обыденное становится гротескным, привычное начинает ужасать, повседневность сползает в липкую массу галлюцинации. Эти трудные состояния суть первые шаги к философии воды, которая начинается на этой грани и развертывается отсюда во все стороны света. В герметизме не бывает «белых» и «черных» адептов: тот, кто не проходит работу в черном, никогда не достигнет работы в белом.

Магическая география

С позиции nigredo начинается герметическое путешествие. Это путешествие Головин описывал в разных регистрах и разными способами: в своих эссе, стихах и песнях. У него была идея посвятить этой проблематике целую книгу, которую он хотел назвать «Магическая география».

Магическая география -- это структурирование карты синтематического мира, mundus imaginalis, промежуточной среды между космосом вещей и космосом идей. Это зона, где активно действуют свободные двойники людей и вещей, где континенты и острова имеют смысловую природу, а события, встречи и приключения носят особый характер, сильно отдающий сверхъестественным.

В эссе «О магической географии» Головин пишет:

«Магическая география основана на принципиально ином мировоззрении. Море и небо – однородные стихии, звезды – живые плавучие острова, неподвластные ни координации, ни каким-либо измерениям. Одно дело – бытие и совсем другое – стремление человека упорядочить бытие».

Это очень важный пассаж, проливающий свет на то, что понимает Головин под «магической географией». Он противопоставляет две реальности: структуру бытия и структуру человеческого сознания, спроецированную на бытие и это бытие собой подменяющую. По сути это центральный момент гносеологии: имеем ли мы дело с тем, что есть или с тем, что мы конструируем. Для Канта или феноменологов – с тем, что конструируем. Точно так же считал и Хайдеггер. Поэтому географические карты представляют собой волюнтаристский конструкт.

«После Галилея, Декарта и Ньютона пространство утратило интенсивные жизненные колориты и превратилось в математическую протяженность», -- пишет Головин.

В философии Головина это конструкт, созданный по законам земли, отражающий и закрепляющий эти законы. Но по ту сторону этой географии, где корень «гео-» надо понимать в строго философском (герметическом) смысле, есть возможность построения новых карт, которые подсказываются иной стихией, которые отражают маршруты безумия (или как минимум коллективного бессознательного) и которые прочерчиваются самим бытием, игнорирующим упорную и приземленную человеческую волю и рациональность. Магическая география есть путеводитель по имажиналю, как пространству, которое развертывается через прямое влияние Логоса на стихию человеческого чувствования, sensorium, в тех состояниях, когда sensorium поворачивается спиной к миру земли и лицом к миру воды. Мир воды, таким образом, есть зона бытия, в которой в любых направлениях движется капитан «пьяного корабля», грезовидец, поэт, философ. Головин продолжает в том же тексте:

«Царство Посейдона поистине бесконечно. Человеческое восприятие обусловлено замкнутым кругом – мореходные и астрономические приборы могут расширить радиус, но никогда не изменят изначальной парадигмы человека – центра и окружности. В любой деятельности мы должны наметить центр, а затем горизонт – вероятное прекращение центробежной активности. Рождение и смерть точно такие же центр и горизонт. Они совершенно необъяснимы, а потому рассуждать о каком-то реальном познании полностью абсурдно. Любой вариант познания легитимен по-своему. Например, Эдгар По прочел любопытный пассаж у географа Герхарда Меркатора: «Я познакомился с картами Меркатора, где океан обрушивается в четыре горловины северной полярной бездны и абсорбируется земным нутром. Полюс на этих картах представлен огромной черной скалой». Аналогичные тексты легко отыскать у Афанасия Кирхера, Роберта Фладда и Джона Ди, если не двигаться далее шестнадцатого столетия.

Подобные тексты – отражения гимнов и прозаических фрагментов греческих и римских поэтов и мифологов. Есть места (Мальстрем в Северном океане, Рамес -- в Южном), где Океанос чудовищными водоворотами, минуя Аид, устремляется в бездонную пропасть Тартара. Последний случай описан в рассказе Эдгара По «Рукопись, найденная в бутылке». Немыслимый ураган близ острова Ява. Двое бедолаг на палубе агонизирующего корабля, волны – яростные пенистые хребты, фосфоресцентные бездны…»

Выход за парадигмы центра и круга, означает столкновение с новой геометрией, которая построена по линиям силы, а не по линиям логики.

«Но для магической географии, строго рассуждая, не существует жизни и смерти как полярно противоположных понятий. Убывание биологической активности за сороковым градусом южной широты свидетельствует только о возрастании инобытия. Концепция единого Бога лишена всякого смысла в бесконечности Океаноса, вернее, подобная концепция ведет к тотальному пессимизму и негативному первоединому:

Я искал Божье Око и увидел

Орбиту черную и бездонную,

Там излучалась ночь, постоянно концентрируясь.

Странная радуга окружала этот провал

В Древний Хаос, эту спираль,

Пожирающую Миры и Дни».

Геометрия магической жизни открыта, инобытие означает не конец бытия, а прощание с классической рациональностью и аристотелевской логикой – чистое слабоумие или психическое отклонение. Инобытие приближает нас к тому, каковая реальность, освобожденная от наших ментальных проекций, страхов и фобий, но постигается это иным сознанием и на основе иной, альтернативной логики; новый неизвестный Логос служит путеводной звездой в путешествии по морям и континентам магической географии.

И все же в этой географии есть свои узловые точки, ориентиры, системы координат. Они отчасти другие, а отчасти смутно напоминают нечто знакомое. На магических картах мира, которые мы встречаем даже накануне Нового времени с его иссушающим рационализмом, мы можем встретить и Севр, и Юг, и Восток, и Запад. Но это иные стороны Света и они имеют иную природу. В эссе «Антарктида, синоним бездны» Головин пишет:

«В эпоху ренессанса солнце и Ориент постепенно заменили полярной звездой и северным полюсом (компасное направление на Nord). На многих картах Ренессанса, начертанных в духе неоплатонизма, северный полюс располагался где-то в Гиперборее или в Гелиодее («материк неподвижного солнца» за Гипербореей). Меридианы веерообразно уходили на все стороны и пропадали во вселенском Океане, в космосе «воды», в недоступных систематике метаморфозах. Реформация со своим акцентом на Библию представила земной рай как меридиональную парадигму: на севере — древо жизни и творение Адама, на юге — древо познания добра и зла и, соответственно, двойная женская ипостась — Ева-Лилит. Аббат Иоганн Тритем фон Спонгейм в сочинении «Steganografia» (тайнопись) сравнил все это с пространственной ситуацией Палестины и религиозно санкционировал идею земного юга как целенаправленности меридиана. Почему? Эта страна вытянута точно по вертикали, Иордан, река жизни, берет начало в снегах горы Гермон и впадает в Мертвое море — символ смерти. В пролонгации подобная вертикаль дойдет до Южного Креста, вселенской Голгофы. Таким образом, земной мир оказался стянут к южному полюсу — средоточию Сатаны-Лилит».

Магическая география, таким образом, строится вокруг меридиана. У нее есть Север и Юг, которым соответствуют два континента Гиперборея (Гелиодея) и Антарктида. Эти континенты -- явления не онтические (эмпирические), но онтологические, эссенциальные. Не важно, существуют ли они в телесном мире и существовали ли когда-то раньше. Равно как не важно, существовала ли Атлантида на Западе и Лемурия (Гондвана) на Востоке. Все это есть в структуре имажиналя и является центрами притяжения путешественников по альтернативным маршрутам с опорой на никому не известные карты или давно забытые карты. Карты жизни и «истинного бытия».

Как философствуют Севером

Магический Север, Гиперборея – это континент абсолютно мужского начала. Это полюс притяжения героев и воинов. Путешествие на Северный полюс есть движение к центру мира, к недвижимому двигателю, к десятому интеллекту. Алхимик Ириней Филалет писал: «Только на Северном полюсе спит сердце Меркурия». Север играл в философии Головина абсолютное значение. В статье «Север и юг» он пишет:

«Чем дальше к Северу, тем ближе к источнику жизни», — писал английский мореплаватель Джон Девис (XVI в.). Барон Людвиг фон Гольдберг, очень своеобразный географ (XVIII в.), в книге «Северная Индия» (1765 г.) высказался следующим образом: «Средоточие жизни парадоксально, любые системы здесь бесполезны. Путешественник замерзает в лютом холоде арктических льдов. Замерзает и... просыпается в сапфировых долинах Северной Индии — Гипербореи. На берегу прозрачного, словно хрусталь, океана люди строят корабли для плаванья в Гелиодею — сказочный материк Солнца».

Труднодоступность (практически недоступность) Северного полюса отражает в магической географии неоплатоническое единое, сверхбытийное, апофатическое, недоступное и непознаваемое. Полюс замещает собой единое, служит его генадической синтемой. Но это единое, неизвестное и вечно сокрытое, является истинным Благом, источником бытия, тем, что дает всему смысл, движение, жизнь. Поэтому так часто в описаниях фантастических путешествий к Северному полюсу мы встречаем сцены того, как за чередой торосов, льдин, мертвых снежных пустынь внезапно открывается оазис теплых вод, не отмеченный на картах остров с растительностью средних широт, умеренным климатом и загадочными обитателями: мы прибыли в страну Аполлона, в обитель гипербореев. Ницше, цитируя Пиндара, в «Дифирамбах Дионису» говорил:

«По ту сторону севера, льда, сегодня,

по ту сторону смерти,

на иной стороне,

наша жизнь,

наше счастье.

Ни сушей, ни морем,

не можешь ты найти дорогу к гиперборейцам;

так пророчествовали о нас одни мудрые уста».

Ницше говорил о философах, философах нового типа. Головин видел ситуацию идентично. Движение на Север (этому Головин посвятил свою знаменитую песню «На Север, на Север, на Север, неистово рвется пропеллер!») есть одновременно движение по вертикали, путь в небо, прорыв к истоку и вечности.

Параллель Севера и неоплатонического единого чрезвычайно важна: апофатика единого заставляет понимать Север магической географии не только как нечто труднодоступное (практически недостижимое, и в этом его привлекательность), но и открытое. Север не плотная точка земного пространства, это разрыв уровня, ворота в иное, момент перехода. Это – преодоление, превосходство, шаг всегда выше, над собой. Именно поэтому Север есть сторона света богов и героев, которым не известны преграды и которые способны летать. Таким образом, Nord это цель души в ее парадигмальном, архетипическом состоянии, естественное место «светового человека».

Ориентация -- Север представляет собой движение к вершине меридиана, вдоль которого структурируются все эйдетические нити вертикального космоса. Это мужская ось бытия, вдоль которой организуются различные типы иерархий – гносеологических, онтологических, космологических, политических, ценностных, социальных, гендерных. В современном мире, в режиме земли это – запретная ориентация. Выбор ее в качестве жизненного приоритета жестоко карается. Север сегодня вне закона, потому что этот закон ныне определяет Юг. Но, несмотря на это, благородные души все равно идут на Север; вопреки всему и всем, игнорируя любые запреты великой матери, карательные меры земли.

«На Север, на Север, на Север…»

По Головину, только движение в этом направлении есть маршрут корректной философии.

Юг: онтология бездны

Юг магической географии представляет собой полную антитезу Северу. Это низ вселенского меридиана. Головин описывает континент Юга в эссе с выразительным названием «Антарктида синоним бездны».

Юг представляет собой полюс абсолютной женственности, материи, холода, в центре которого магического путешественника ожидает нечто обратное тому, что он встречает на Северном полюсе. Через серию зловещих превращений и сбивающих с толку метаморфоз ему открывается лик бездны:

«Античный мир не знал бездны, грозящей абсолютной гибелью; античная бездна — Аид, Гадес, инферно опасных органических формаций — это пейзаж испытаний героя.

Опыт бездны — опыт новой эпохи.

Падение в бездну — детерминированный процесс, и результат известен точно: фиксация, неподвижность, смерть. Эдгар По любил помещения, где результат результируется навечно.»

Эти слова недвусмысленно показывают, чем является бездна в философии Головина. «Опыт бездны – опыт новой эпохи». Это не ад, куда спускается посвящаемый, чтобы снова подняться. Это нечто намного страшнее: это окончательное и бесповоротное растворение души в стихии вечных сумерек, во льдах чистой материи, materia prima. Головин приводит заключительные строки повести Эдгара По «Сообщение Артура Гордона Пима»:

«Артур Гордон Пим и его спутник продвигаются на каноэ в самое сердце Антарктиды: «Беспредельный водопад бесшумно ниспадал в море с какого-то далекого горного хребта, темная завеса затянула южный горизонт. Беззвучие, угрюмая тишина. Яркое сияние вздымалось из молочной глубины океана, сверху падал густой белый пепел, растворяясь в воде… Только ослепительность водопада проступала во тьме все более плотной. Гигантские мертвенно-белые птицы врывались в завесу с криками «текели-ли». Нас неотвратимо несло в бездну водопада. И тут на нашем пути восстала закутанная в саван человеческая фигура — ее размеры намного превышали обычные. И ее кожа совершенной белизны снега…»

Эта фигура космической женщины, богини, хищной, ненасытной, олицетворяющей собой абсолютную привацию. Но…

Но открытая герметика не знает рациональных оппозиций один – ноль. На одной стороне меридиана – абсолютно мужской Север, на другой – абсолютно женский Юг. Но было бы радикальной ошибкой приравнять их к рациональной дигитальной паре один/ноль, да/нет, бытие/ничто. Это только в «новую эпоху» (Модерн) стало принято мыслить исключительно привативными оппозициями и негацией в качестве единственно возможной формы медиации между обоими полюсами (пример этого в диалектике Гегеля). Такая бездна, как представляют собой люди Нового времени, чистое ничто, является абстракцией. Двинувшись на ее поиски и подойдя к искомому полюсу, путешественник в морях магической географии сталкивается с чем-то иным, с тем, что он не предвидел. Абстракция ничто оживает, персонифицируется и обретает конкретный профиль дьявола – и его паредры, ночной гетеры Лилит. Достигая полюса бездны в магической Антарктиде, философ встречается с «богом» земли, с «богиней» земли, которая и держит мир в ледяных цепях своего плотного, материального гипноза. «Нет ни Бога, ни дьявола», утверждает Модерн. Но оказывается, что с дьяволом поспешили. Если нет Севера, это не значит, что нет и Юга. Юг-то как раз есть.

Этот важнейший вывод магических путешествий излюбленных героев Головина мифологически повторяет концепцию Рене Генона о фазах конца света: вначале мир отрекается от высшего небесного начала, замыкается в себе и своем материализме, а затем открывается снизу, и из зоны инфракорпорального ужаса врываются орды «гогов и магогов», дьявольских существ. Вначале идет десакрализация через закрытие обоих полюсов (Севера и Юга), затем ресакрализация, -- но только со стороны Юга. Бездна приобретает черты. Антарктида пробуждается и постепенно начинает шевелиться. С великого Юга встает заря ядовитой «антарктической любви» (Е. Головин).

Онтология средних божеств

Мифы и боги привлекали философское внимание Головина. В этом он также продолжал классическую традицию неоплатонизма, всегда отличавшуюся чуткостью и вниманием к теологическим вопросам. Но, как и эллинские неоплатоники, Головин предпочитал строить свои философские поиски на политеистической матрице. Этим он отличался от платоников-христиан (Оригена, каппадокийцев, автора Ареопагитик), мусульман (Ибн Араби, Сохраварди) или иудеев (каббалистов). Монотеизм не вызывал у него большого восторга, хотя он предпочитал выражаться на эту тему с осторожностью. Бог монотеизма представлялся ему богом абстрактным, монотонным (вспомним язвительное выражение Ницше про «монотонотеизм») и в чем-то «земляным». Политеистический мир представлял собой богатство жизни, свободу метаморфоз и являлся высшим выражением той открытой философии, которая была неизменным ориентиром для Головина. Политеизм не выносил последнего слова ни по одному вопросу, возводя эйдетические нити не просто к фиксированному и сухому рациональному концепту, но к динамичной божественной сущности – способной смеяться, гневаться, любить, ревновать и самое главное играть. Хайдеггер в книге о Шеллинге писал, что совершенно неверно полагать, будто греки приписывали своим богам человеческие черты на основании своих собственных чувств, эмоций, переживаний, страстей. Но откуда мы знаем, спрашивает Хайдеггер, что эти свойства изначально относились именно к людям, на основании чего они «сотворили» себе богов по своему образу и подобию? Это просто этиологическая гипотеза прогрессистского эволюционистского толка. А почему бы не допустить обратное: это гневные, веселые, смелые, грустные, ревнивые, любвеобильные, даже лживые и хитрые боги наделили своими свойствами людей, и поэтому каждое настроение, каждое состояние человека в пределе восходит к божеству, у которого оно достигает высшей, сверхчеловеческой концентрации. И когда человек идет по пути экзальтации чувств, свойств, переживаний, страстей, иррациональных и даже рациональных проявлений, но возведенных на экстатический уровень, он рано или поздно достигает мании, состояния одержимости – бог схватывает его, поглощая своей безграничной и свободной стихией.

Скорее всего, Головин думал приблизительно так же: боги были для него последними горизонтами мира. При этом ему были не свойственны ни стремление поздних неоплатоников (Прокла, Дамаския и т.д.) строго отождествить каждого бога с однозначной интеллектуальной ноэтической функцией, ни привычка алхимиков пользоваться именами богов и мифологическими сюжетами для описания субстанций и вещественных процессов. В обоих случаях боги выступали как иконы или синтемы, символы чего-то другого – либо идей (у неоплатоников), либо материй (у алхимиков). Для самого Головина бытие богов располагалось где-то в промежуточной зоне, в пространстве имажиналя. В этом он еще раз подтверждал, что его философия – это философия воды. Его боги – текучи, флюидны. В своей лекции «Дионис-1» Головин говорил:

«Дело в том, что наше сознание, построенное на монотеизме, не может представить себе мир античных богов. Дело не в то, что Зевса зовут Зевсом, Афину -- Афиной, а Диониса -- Дионисом. Дело в том, что эти существа невероятно флюидные и невероятно тягучие, поэтому они могут воплощаться друг в друга. Поэтому Дионис может стать Гермесом, Гермес Аполлоном. То есть один бог всегда может стать другим богом. В этом смысле жизнь античного мира - это сплошная метаморфоза. Нет четких осей, где бы мы четко сказали, где область Зевса, где Гекаты, а где Диониса. Именно поэтому чтобы хоть как-то проникнуть или, вернее, хоть чуть-чуть соприкоснуться с тем, что мы называем "античный мир" надо привыкать жить флюидальным, метаморфическим способом. Это очень трудно, почти невозможно».

В наше время можно представить себе ученых, которые согласятся разбирать мифологию как язык для обозначения идей и архетипов. Это мы видим, например, в структурализме, реабилитировавшем миф в таком качестве. Точно так же историки науки готовы признать валидность мифологических метафор для формирования концептов материи (это особенно развито у Г. Башляра в серии книг про «грезы о веществе»). Или на ином уровне: мы можем встретить в академической среде тех, кто допускает существование Бога (как Первопричины), и тех, кто, свято веря в материальные предметы, готовы принять «Бога» как научную метафору. Но тех, кто верит в ангелов и демонов, к кафедре и залам научных заседаний не подпустят и на расстояние пушечного выстрела. А если они все же прорвутся, то им грозит принудительное лечение даже в самых гуманных и толерантных обществах. Кое-как еще можно верить в Бога, но верить в богов, ангелов и дьявола – это чистое суеверие и с рациональностью не совместимо. Головин в этом обстоятельстве без труда опознавал след земли и ее законов. Но им-то Головин и бросал вызов. Следовательно, бытие богов он признавал вопреки Модерну и его установкам, легко, спокойно, с дистанцией, почтением и строгим изысканно и иронично организованным энтузиазмом. Так мог понимать богов только тот, кто по своей природе был к ним необъяснимо и бездоказательно близок.

Боги Головина – это реальные существа среднего мира, расположенного между землей и небесными архетипами; боги суровые и легкие, смеющиеся и жестокие, враждебные и дружественные, и каждый из них рассыпался на десятки ангелов, сотни демонов, тысячи героических сущностей и десятки тысяч человеческих душ, среди которых Головин распознавал самых разнообразных существ, скрытых под стандартной и однотипной двуногой оболочкой. Все эти мириады присутствий кружились воронками в тонком мире, проступая явно, когда философское плавание уводило в далекие почти запретные зоны, и, скрываясь всякий раз, когда удушающие гнетущие законы земли снова вступали в свои права.

Неоплатоники, говоря друг о друге, и особенно о своих предшественниках и учителях, употребляли выражения «божественный Платон», «божественный Плотин», «божественный Ямвлих», «божественный Сириан», «божественная Гипатия», «божественный Прокл». Они имели в виду нечто особое: и не простую суперлативную метафору, и не факт прямой инкарнации, чуждой для греческой интеллектуальной культуры. «Божественным» является тот, кто живет рядом с богами, с мыслями о богах, с взглядом закрытым для материи и обращенным к духу; кто сосредоточен на идеях, генадах, началах; кто смотрит в сторону высшего света и не боится ослепнуть; и самое главное, кто упорствует в этом несмотря ни на что. Философ должен быть божественным, иначе он не философ. Это видно уже в «Государстве» Платона, где философ, постигший свет Блага, спускается вниз, к узникам пещеры, чтобы сообщить им истину (где его и убивают). Эту истину сообщают посланники, ангелы или нисходящие к людям боги. В любом случае, те, кто имеет отношение к богам.

Головин точно соответствовал всем этим требованиям и критериям. Поэтому в духе неоплатонического протокола и его самого вполне можно назвать «божественным» (в этом деликатном смысле).

Боги Головина: Apollo

Рассуждая о богах, Головин был склонен называть их греческими именами. Некоторым из них он посвятил отдельные лекции, эссе и фрагменты. У него мы почти не встретим упоминание Зевса, Урана или Юпитера. Несколько раз мельком были упомянуты Посейдон, Гефест и Плутон. Но систематизация политеистического пантеона его вообще не волновала. Его теологическое внимание было сосредоточено на нескольких богах и богинях. Это Аполлон, Дионис, Диана и Афродита.

Аполлон Головина представлял собой зловещего покровителя волков, бога Северного Полюса, вселенский меридиан, вертикальную позицию героя, абсолютную мужественность. Головин чтил солнце и солярный принцип радикального изобилия. Но такой Аполлон не имел ряда свойств, которым его традиционно нагружала современная и отчасти классическая культура. Ему чужд холодный рассудок, математическая строгость, жесткая мораль, логос и гармония, которые приписывал ему Ницше. С другой стороны, опереточное издание Аполлона как повелителя муз и патрона искусств, также не имело никакого отношения к Аполлону Головина (он предпочитал называть его на латинский манер Apollo). Apollo Головина не был ни математиком, ни артистом. Он был солярным взрывом, ледяной дистанцией, пронзающей стрелой времени. Он мог быть буйным и разрушительным, пылающим, финальным, изысканным и убийственно отстраненным. Упоминая его, Головин иногда складывал кисти полувытянутых перед собой рук крест-накрест в иератическом жесте и своей особой интонацией, содержащей одновременно угрозу и насмешку, произносил: «Apollo Deus omnia».

Дионис бог меридианальной свободы

Дионис для Головина был самым важным и излюбленным. Ему он посвятил книгу переводов («Безумие и его бог»), несколько текстов и две лекции, названные им «Дионис-1» и «Дионис-2».

Для Головина Дионис был тем самым богом. Тем и самым. Богом, стоящим в центре его практической философии. Богом воды. Богом плавания, богом корабля, богом безумия. Именно в Дионисе Головин видел сущность божественного, его эмпирическую наглядную достоверность.

Дионис Головина отличался от эстетико-экзистенциального персонажа у Ницше с таким же именем и от финальной стадии проявления Логоса у Шеллинга. Он был для Головина меридианом, живой трепещущей, упругой осью мироздания, натянутой тетивой магической экстатической жизни. Если Apollo пребывал на дальнем горизонте, являя собой недоступность ледяного предела, то Дионис был здесь и сейчас, но не во всяком «здесь и сейчас», а лишь в том, когда происходило переключение режима, и начиналось время прилива, час воды. Дионис никогда не приходит один. Вокруг него вьется его свита, состоящая наполовину из одержимых поклонников, наполовину из галлюцинаций.

«Посреди бесчисленного воинства фавнов, сатиров, волкодлаков, менад, лемуров, мималлонов, тельхинов, аспиолов катилась, влекомая леопардами, колесница, где возлежал, усыпанный цветами, в венке из плюща и дубовых листьев, юный бог вина, оргий и превращений», цитировал Головин Нонния Панаполитанского в эссе «Дионисийские разнообразия».

Кроме менад, одержимых женщин, преданных своему предводителю, остальные участники процессии Диониса принадлежат к «этносу потустороннего». Головин научно интересовался этими кругами, которые появляются на первой стадии плавания, предваряя явление его самого. Подчас их вторжение становилось болезненным, затмевало собой уникальную сакральность момента, уводило от главного, ввергало в темные водовороты ужаса. Если волнение имажиналя было не достаточно сильным, чтобы выбросить корабль сознания в открытое море, темные норы земли захватывали участников процессии Диониса в свои хтонические тиски, и тогда миммалоны или аспиолы приникали к непросветленной почве плоти, изливая экстазис в сети энтропической привативной материи. Собственно таковая структура свиты Диониса: ее участники еще сохраняют плотные нити, связанные с регионами земли, но вместе с тем они уже сорваны с земных орбит фасцинативным непреоборимым притяжением бога. Они составляют промежуток между землей и водой, где только и может проявить себя меридиан, ведь он сам есть струна, натянутая между нижним пределом материи (миром матерей, Антарктидой, великой черной богиней, Кибелой) и небесными мирами Аполлона. В святилище Дельф треножник Аполлона располагался над могилой Диониса-Загрея. Из этой могилы растерзанный, но вечно живой и полный сил бог раз в два года поднимался, чтобы проникнуть в мир людей, открыв обществу верных живую освободительную реальность меридиана. В Риме он имел имя Liber, «свободный» или Liber Pater, «свободный Отец». Дионис -- главный носитель свободы и превращений. Самое главное из них, открывающее возможность всем остальным, это превращение земли в воду – лишь после этого вода может превратиться в вино, а вино в кровь. Первое движение стихии вселенской жизни (ζωοη) связано именно с водой.

В этой связи фундаментален культовый атрибут Диониса – корабль на колесах (эта обязательная деталь дионисийских процессий сохранилась до нашего времени в форме карнавальных платформ). На корабле путешествуют по морю, на колеснице – по суше. Но когда начинается эпифания Диониса, демаркационная линия земля/вода стирается. Припадок безумия отменяет границы, с далекой периферии сознания в его центр вступает дикая свита. Поэтому Дионисий именуется Λυσιος, развязывающий, разрешающий, освобождающий (от жестких законов земли).

Дионис Головина был экзистенциальным фактом, моментом нуминозного опыта, редкого и вожделенного. Чаще всего выход в открытое море герметического философствования исчерпывалось лишь манифестацией (да и то частичной) кого-то из свиты или совсем приземленных персонажей, лишь поколебленных в своей телесной укорененности. Но дионисийский меридиан был константой философии Головина, независимо от того, удавались или нет процедуры эвокативных практик.

Диана и ее дубль

Огромное значение в открытой герметике Головина играла богиня Луны, Диана. Под ней Головин понимал «женскую субстанцию в алхимии», то есть полюс дуально дифференцированной по гендерному признаку магической Вселенной, имажиналя, мира воды. Диана, по Головину, это женское в целом, в его всеобщем, неоплатоническом масштабе. Эта женственность пронизывает все слои и срезы космоса – и феноменального и эйдетического. Везде она имеет схожую функцию – она дает жизнь и убивает, связывает и разрешает, ведет к падению и взлету. Она изменчива и постоянна в своей изменчивости. В Диане сосредоточен секрет манифестации. Чтобы манифестация была, в ней должно быть нечто от того, что она манифестирует и нечто другое, нежели то, что она манифестирует. При этом обе функции открытия и сокрытия (velare и disvelare, в слове revelare, как указывает Рене Генон, даны оба этих смысла) существуют в одном и том же жесте, в одном и том же акте, в одном и том же существе – это Луна герметиков. В лекции, посвященной Диане, Головин расшифровывает имя DIANA в экстравагантной манере открытой филологии (языка птиц):